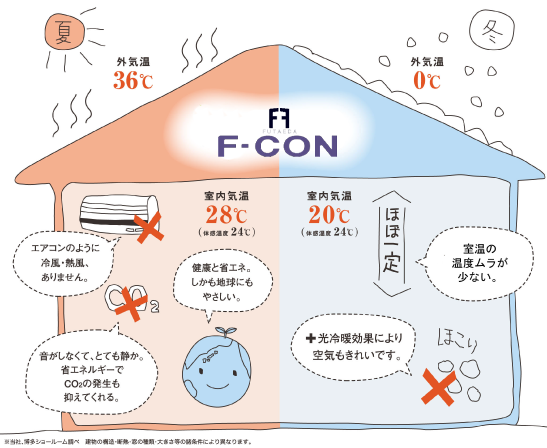

次世代型冷暖房システム「F-CON」【オプション仕様】

室内での体感温度をきめる要素の半分は、壁や天井からの熱気や冷気ということをご存知でしょうか。真冬にエアコンで部屋を暖めているのに寒く感じることがあるのは、実は壁や天井が冷たいせいだったのです。

F-CONは、特殊コーティングされた発吸熱体に冷水や温水を流すことにより、F-CON専用の壁・天井素材と共振・共鳴をして、優れた冷暖効果を発揮します。

エアコンいらずの快適空間

壁・天井とラジエーターの表面に特殊セラミック加工をおこない、光エネルギーにより体感温度をコントロールして、快適な空間をキープするシステムです。

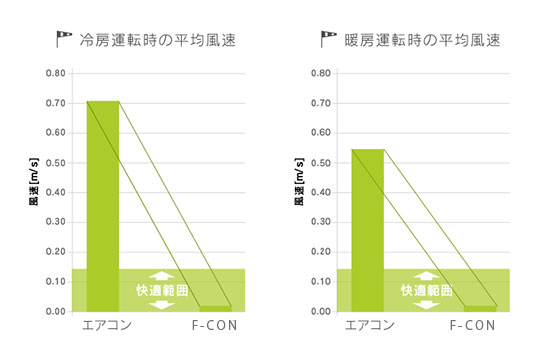

空調機器の主流であるエアコンのように、送風によって空気を冷やしたり、暖めたりする冷暖房ではありません。冷温風がもたらすさまざまな不快感を解決し、かつ環境へ配慮した画期的な特許システムです。

家中どこにいても一定の温度

送風がないため、冷風で体の一部が冷えたり、温風で顔がほてる等、風が直接当たる不快感から解放されます。

また、運転音がなく静かなので、静粛な室内空間を作り出すことができます。

人に優しく体に優しく

風を使わない冷暖房システムなので、エアコンの当たりすぎで感じる身体のだるさがほとんどありません。暑い・寒いといった部屋ごとの温度ムラが少なく、家全体を適度な室内環境に調節できます。

無風のためウイルス・PM2.5などの質量を持っている有害物質を舞い上げませんので、実験で集中力アップやリラックス効果が見られました。

また家の中での温度ムラが少ないので、ヒートショック対策になります。

※建物の断熱・諸条件によって異なります。

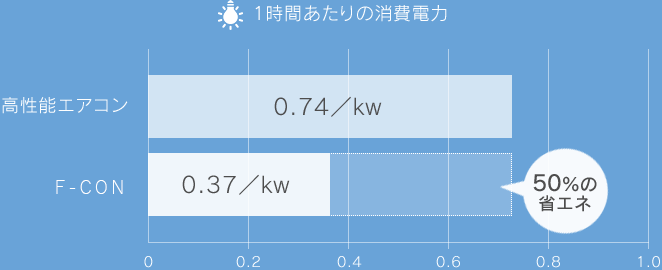

従来のエアコンの50%の省エネ効果

壁・天井とラジエーターの表面に特殊セラミックコーティングをおこない、光エネルギーにより体感温度をコントロールする室内環境システムです。

エアコンと比較すると省エネ効果も高く、CO2の発生も抑えることができます。電気消費量はエアコンのおよそ2分の1になります。

※建物の構造・断熱、窓の種類・大きさ等の諸条件により異なります。

team-Kの家づくり

01

デザインと

設計力

02

技術力